DX完了社会のイメージはSF映画に学べ〜未来学の重要性とは何か〜

DXが進まない最大の理由は「DXが完了した社会をイメージできない」からではないだろうか。DXで組織や社会がどういう姿になるのか、多くの経営者たちが想像できていないので進まないと、新著の「続・まったく新しい働き方の実践〜なぜ働き方は自由にならないのか。DX未完了社会の病理〜」や前著の「『IT前提経営』が組織を変える〜デジタルネイティブと共に働く〜」で繰り返し書いてきた。しかし、なかなかその着地をイメージするのは難しい、というご指摘やご批判を受けてきたのも事実である。実はごく身近にヒントがある。それは、SF映画だ。SF映画の脚本からは、かなり確度の高い未来の社会の姿が見えてくる。今回はそんなことについて書いていきたい。

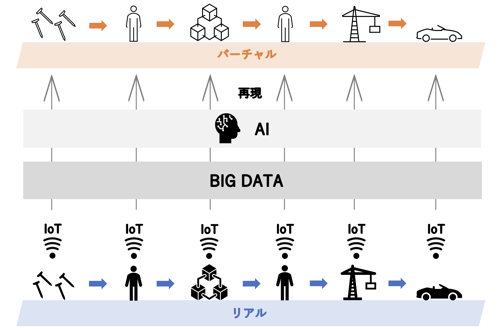

DXと映画については、「デジタルツイン」について書いた前回のブログの中でも触れた。IoT(Internet of Things:モノのインターネット)やAI(人工知能)を駆使して収集した様々な現実世界のデータが、まるで双子(ツイン)のようにクラウド上で再現され、現実世界の問題に対処するのに役立つ様子は、1995年の映画『アポロ13号』で体現されている。トラブルを乗り越えて有人月面飛行からの生還を可能としたのは、NASAがアポロ13号のコピーをラボに再現していたため、帰還するまでの状況をシミュレートして的確な指示を出すことができたことがその理由の一つだ。コロナ禍が後押しすることとなったリモート生活は、2008年の映画『ウォーリー』で描かれていたように、まったく動かずにロボットを駆使して生活する人類の姿と重なるところが多かった。

今、改めて「未来学」に熱視線が注がれている。文字通り未来に学ぶ学問だが、こうした考え方のもとでSF映画の脚本を読んでみると、実はほとんどが現実化していることに気づく。未来がはっきりとわかるならば、起業家や投資家の勝率は高まるだろうし、経営学が言うところの不確実性はより確実になるはずだが、世の中はそうはなっていない。だが、今現実に起きていることの延長線上にどういった未来を想定するかを考えることには、かなり重要な意味がある。

テクノロジーについての論考が多いジャーナリストの南龍太氏も、『「45歳定年」は130年前のアイデア? 進歩的過ぎるSF作家たちの未来予想図』と題した記事で、16世紀にまで遡り、その時々のSF作家たちがそれぞれの理想も投影しながら未来予想図を描き、その中の多くの概念が今に生きているということを例示した。では、具体的にSF映画が何を描いてきたか。

例えば2002年に公開された、スティーブン・スピルバーグ監督の『マイノリティ・リポート』がある。主演のトム・クルーズが、パソコンのディスプレイではなく、空中のディスプレイを操作するシーンが有名だが、この映画は「予知能力」によって犯罪を未然に防ぐことができるようになった2054年のアメリカが舞台となっている。犯罪者が犯罪を起こす前に、コンピューターが事前に予測して逮捕できる社会だ。

この映画の脚本は、アメリカのSF作家、フィリップ・K・ディック(1928〜1982)のものだ 。SF映画ファンなら、誰もが知っている名前だろう。代表作の一つ、『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』(1968)が原作となった映画『ブレードランナー』を見届けることなく、映画が公開された1982年に53歳で早世した鬼才だが、彼の短編『追憶売ります』(1966)も、1990年に映画『トータル・リコール』として世に出ている。

『マイノリティ・リポート』の封切り当時、私も映画館に行ったが、ぼんやりと、映画で風刺されている未来の社会への強い嫌悪感を抱いた記憶がある。一方で、「こういう社会が本当に来るのだろうか」とも考えたのだが、これがやはり後に、実現されることになる。

「実現される」とはどういうことか。例えばデジタルツインの議論を思い返すと、リアルタイムの現実世界にセンサー(IoT)を張り巡らせて、そこから収集される膨大なビックデータをAIに分析させることによって(「IT前提経営®︎」の6大要素の1つ「IoT*ビッグデータ*AI」そのもの)、何か問題が起きたときに、サイバー側で対処方法を確定して、リアル側ですぐに対処する。

起きてしまった問題に対処するだけでなく、問題が顕在化する前に、その予兆をサイバー側で察知し、先回りして問題が起きないようにできる。これはまさに、『マイノリティ・リポート』そのものだ。多くの人は、人が犯罪を起こす前に、犯罪者ではないのに逮捕されるという映画の中の世界が、この日本で起こる訳がないと思ったかもしれない。だが、そうではない。

安倍政権下の2017年に成立・施行された改正組織的犯罪処罰法がある。この中の通称「テロ等準備罪」について、プライバシーの観点の懸念から過去3回廃案となった「共謀罪」と本質的に変わらないとの懸念から、この成立に反対して、若者たちを含めた多くの人たちがデモ活動をしたことは記憶に新しいだろう。「テロ等準備罪」は、まさに『マイノリティ・リポート』が表現した世界そのもので、テロをしようと共謀している人たちを検挙することができる。仮にIoTからのビッグデータをAIが解析した結果、テロの共謀と判定できれば、当該法律の適用可能性が出てくる。無論、それにより、将来起こったかもしれないテロを未然に防いでいるのかもしれない。実際の罪を犯していないのに逮捕されるという『マイノリティ・リポート』の世界が、日本にも実装されたのだ。

法律は一見、技術的な問題とは無縁に見えるが、「IoT*ビッグデータ*AI」とは切っても切り離せない。例えば、街角のあちこちに設置されている監視カメラ。これは、オリンピックが開催されると街に増えていく傾向がある。ロンドンオリンピックのときにも、大量の監視カメラが導入されたが、言論・表現の自由、プライバシーの観点から導入はなかなか難しく、当然反対運動が起こった。ただ、「テロ対策のため」と銘打たれると、比較的社会からも受け入れられやすい。その点において、「メディア・イベント」とされる近代のオリンピックは、ある種の「文化装置」として使われてきた側面がある。

東京オリンピックはコロナ禍の開催となり、結果的には海外からの観戦客が入国できなかったが、実際に沢山の監視カメラが東京の街中に取り付けられた。開催決定は2013年、その後にテロ等準備罪が同じ政権下で新設された。有名なのは2018年、ハロウィンの夜に渋谷の交差点で軽トラックを横転させたとして若い男が逮捕された件だ。この逮捕劇は、街中に張り巡らされた監視カメラ網の「成果」として、監視カメラや通行人がスマホで撮影した映像と共にメディアを通じて大々的に報じられた。監視カメラはIoTそのもの。ハロウィンの事件は既遂犯罪ではあるが、仕組みとしては、未着手にもかかわらず逮捕できる映画と前提が同じだ。

未来学者ではないが、私がこれまでに書いてきたものの中で引用をさせていただいている、公文俊平やマイケル・ハウベンは、2、30年前から、インターネットが前提となると脱場所・脱時間が当たり前となり、「まったく新しい働き方」が登場することをあたかも当たり前のように論じていた。そのような言説の中で大学院生時代を過ごしてきた私は、それを「ノマド・ワーキング」と名付けて企業経営にインプリメンテーションしてきた。つまり、これもまた、30年前の言説が実際にその通りになっている。今回のコロナ禍もそうだが、『アウトブレイク』をはじめ、パンデミックをテーマにした「現在さながらの」映画は沢山ある。

私は以前、ガーディアン・アドバイザーズの仕事で「チェーン店に出資したが、店長の人材不足が原因でなかなか店舗が増やせないから、店長をAIにできないか」という相談を、あるファンドから受けたことがある。例えば、米国の人気テレビSFシリーズ『スタートレック』などはまさにその世界だ。人は地球上で労働しなくてよくなり、コンピューターが全部引き受けている。代わりに人間は、持ち前かつ唯一の好奇心を持って未知なる宇宙へ冒険に出る。だから、店長をAIに置き換えるという仕事は、『スタートレック』で描かれたような技術的環境が、もはやできていることを意味する。

ここまで述べてきたように、SF映画は、DXが完了した社会を想像するための示唆に富んでいる。今私たちの前にある現実は、かつてのSF映画の中で描かれた世界の再現だと言っても言い過ぎではない。だから、SF映画の脚本には価値がある。脚本家たちが、どんな背景に基づき何を書いたかをしっかり理解してSF映画をみると、「DX完了社会」で何が起こるかが見えてくる。「共謀罪」への懸念のように、DXが完了した社会が果たして明るいものとなるかどうかは、人それぞれの考え方があるだろう。いずれにせよ、「ソサエティー5.0」の時代に事業のポテンシャルやリスクを検討する上で、未来学的なアプローチを加えることには意義があるように思う。

ガーディアン・アドバイザーズ株式会社 パートナー 兼 IT前提経営®アーキテクト

立教大学大学院 特任准教授

高柳寛樹

----

高柳の著書はこちらよりご参照ください。

続・まったく新しい働き方の実践〜なぜ働き方は自由にならないのか。DX未完了社会の病理〜(ハーベスト社)2022

「IT前提経営」が組織を変える デジタルネイティブと共に働く(近代科学社digital)2020

まったく新しい働き方の実践:「IT前提経営」による「地方創生」(ハーベスト社)2017

----