ガーディアン・アドバイザーズ株式会社 パートナー 兼 IT前提経営®アーキテクト

立教大学大学院 特任准教授

高柳寛樹

----

高柳の著書はこちらよりご参照ください。

続・まったく新しい働き方の実践〜なぜ働き方は自由にならないのか。DX未完了社会の病理〜(ハーベスト社)2022

「IT前提経営」が組織を変える デジタルネイティブと共に働く(近代科学社digital)2020

まったく新しい働き方の実践:「IT前提経営」による「地方創生」(ハーベスト社)2017

----

デジタル時代に希薄化する広告価値の意味

かつて「ゴールデンタイム」という言葉があった。家族全員が「お茶の間」のテレビの前に集まって、テレビを見ていたであろう時間のことで、ここの広告料が一番高かったという言説だ。インターネットの登場により、メディアはデジタル化され、そしてイーライ・パリサーが指摘した通りメディアがパーソナライズドされ、同時にデジタルマーケティングが主流になり企業のマーケティングがデータドリブンになればなるだけ「フィルターバブル」が起こったのが近年のメディア事情だ。

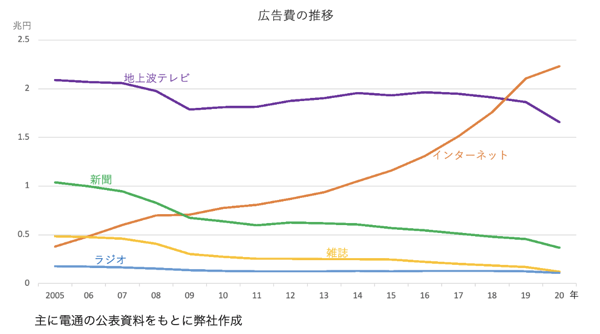

それを示すかのように、旧マス4媒体、特にテレビについては、 その広告費の総量は、2018年ごろからインターネットとの逆転現象が見え始め、2019年に完全にクロスオーバーした。

これまで説明してきたように、これは単に、社会のソフトシフト化によるビジネスモデル変化であり、つまりキャッシュポイントの増加(マルチキャッシュポイント化)が起こったに過ぎない。そのことについては以前このブログでも触れた。

かつてハードウェアメーカーだった時代のAppleのキャッシュポイントは事実上一つで、 20万円を払って20万円のMacを買うという等価交換だった。Appleの熱狂的なファンのロイヤリティーからリピーターが生み出され、これが二重の交換(信頼の交換)に繋がるという指摘があるが、これもまた、その瞬間においては等価交換であり、ビジネスモデルとしてはプリミティブなものだった。

それがソフトシフト化すると、人間とインターフェイスをとるiPhoneのような媒体を通じて、iCloud、 Apple Music、 Apple TV、iTunes Match、Apple Arcade……といったサービスを展開することによって、月々1,000円程度のサブスクリプションモデルも並行して動き、キャッシュポイントが増えていく。従ってサブスクモデルは経営の不確実性の「不」を薄めることに寄与することが期待されているから、多くの企業がこれに興味を持つようになった。

私が大学院生をしていた1990年代には、「通信と放送の融合」(通称、通放融合)の議論が花盛りだった。多くがコンテンツが乗るための電波というインフラ技術と通信回線というインフラ技術の特徴に端を発した、それぞれのレギュレーション(電波法、放送法及び各種通信事業者法)の衝突を論じたものだったが、あれから30年近く経過した今、やっとビジネスモデルの議論になってきた。

問題は上のグラフが示しているのはあくまでも「広告料総量」だということだ。今のところ、広告費の「仕分け」において、デジタル技術が一番得意とする効率化が単に起こっただけというのが大方の見立てである。つまり業界として何かまったく新しい収益源を得たかといえばかなり微妙である。

こういうと、民間放送がテレビ番組の間にCMを挟んで、視聴率に比例してその価値が上下するモデルに加え、YouTubeのように再生回数をベースに収益があがるモデルが追加されたという議論になりがちだが、1再生がいったい幾らになるか体感があるだろうか。SNSを含む多くの再生回数モデルにおける1再生の売上は大方、1円の1/100くらいが関の山である。したがって、かつて「ゴールデンタイム」と呼ばれていたCMの枠の値段が億円単位の価値だったことを考えると、一単位あたりの付加価値は圧倒的にテレビの方が優っており商売として効率が良いといえなくもない。

しかし、これまでのテレビ局には「ハード・ソフトの一致原則」というルールがあった。放送法と電波法で規定されている免許事業者として、ソフト(番組)をつくりつつ、電波を送る送信機器(ハード)も維持しなければならなかったため、巨額の設備投資を必要としてきた。地デジ化の際、在京キー局がそろって上場したが、これはシステムのデジタル化のための資金を市場から調達する必要性にかられてのことだった。他方で、電波法と放送法に守られ、参入障壁が政治的に極端に高くされてきた。2010年の放送法改正でハード・ソフトの分離が選択可能となったにもかかわらず、各局とも一致を選択してきたが、こういった背景が一単位あたりの広告の付加価値に対応するコストを押し上げてきた。従って、極めて高い付加価値が認められる一方で、規制産業であるが故の重厚長大さが、必ずしもいつの時代も儲かるモデルであり続けられなかった理由である。

ところで「

メディアイベント」という概念がある。ダニエル・ダヤーン、エリユ・カッツという2人の社会学者が1990年代に整理した概念で、メディアがメディアのために企画するイベントであるにもかかわらず、それがあたかも全国民、全市民の要望のような形で企画されることによって多くの人たちが盛り上がるのは、そこにヘゲモニー(覇権)が存在するからだといった議論だ。

オリンピックがその典型だが、皇室の結婚式、朝日新聞による夏の高校野球、読売新聞と系列の日本テレビによる箱根駅伝などもその一例と考えられる。つまりヘゲモニーがあるので広告費の側面では単価が高く、従って付加価値も高いと言える。つまり、「メディアイベント」がいうところの、そのイベントに宿る「恭しさ」(この表現は

『

メディア・イベント―歴史をつくるメディア・セレモニー』の日本語訳本に特徴的な訳語)や、あるいは、ヴァルター・ベンヤミンが1900年代初頭に論じたオリジナルのみが持つ「アウラ(オーラ)」のような唯一的なものは、現場で今行われているライブ性のコンテンツに宿る。

しかしデジタルという技術の根本はベンヤミンが議論したように「複製技術」そのものである。それは完全にコピーされ、メディアイベントのようにライブ性はなく、切り貼りされ、繰り返し、いつでもどこでも再生可能になる。つまりヘゲモニーとはまったく反対の状況がデジタルメディアの環境で起こっているのである。

したがって「アウラ」はどんどん希薄化し、経済的にも1再生が1円の1/100などというところまで薄まってしまったのである。IT前提経営®︎

の6大要素

の1つに「デジタルマーケティングの適切な運用」を明記しているのは、1再生が1円の1/100ではあるものの、MA(Marketing Automation)の技術発達と低価格化が、これを乗数的にコンバージョンしていくため、結果として、テレビ広告に迫る勢いで価値化していったと言える。

かつて、地上波放送がデジタル化された際に、家電メーカーは、番組を録画(コピー)する技術や、あるいは、そこからCMをスキップする機能などを次々とレコーダーに実装したが、日本民間放送連盟をはじめとする業界団体が、これに抵抗し、CM飛ばし機能の実装停止依頼や、コピーワンス(後のダビング10)機能の実装を主導していった。これらの行為はヘゲモニーを維持するため、つまりそれは、広告料の単価を維持するための活動と理解されている。

世界的な人口爆発やデジタルツイン時代の到来によって、この広告料総量は増え続ける可能性が指摘されている一方で、「マス」メディアから「デジタル」メディアに移行することで、パーソナライズドされ、一単位辺りの価値が希薄化され続ける可能性も指摘されており、その場合、良くても総量は一定で、残すところ効率化の勝負になるという議論もある。

いずれにしても、インターネット(TCP/IP)の上で展開されるデジタルメディアが消えてなくなることは考えにくいため「デジタルマーケティングの『適切な』運用」は重要であり続けるが、一方で、なぜ「適切」と表現するかといえば、旧マス4媒体がもつ「メディアイベント」というビヘビアや「アウラ」性のような瞬発的な高価値性は、日々の商売において、まだまだ排除できないのも事実だからである。